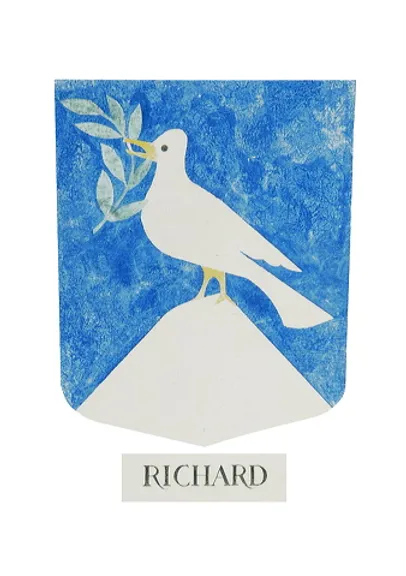

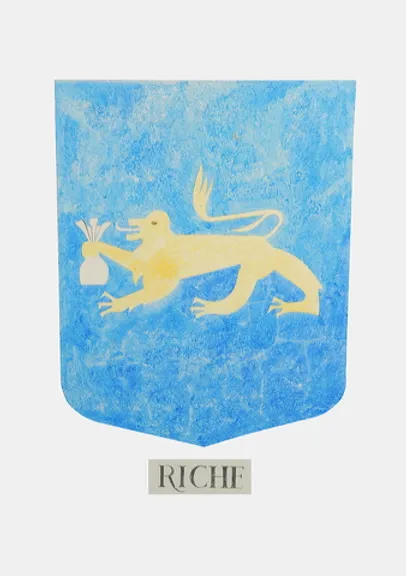

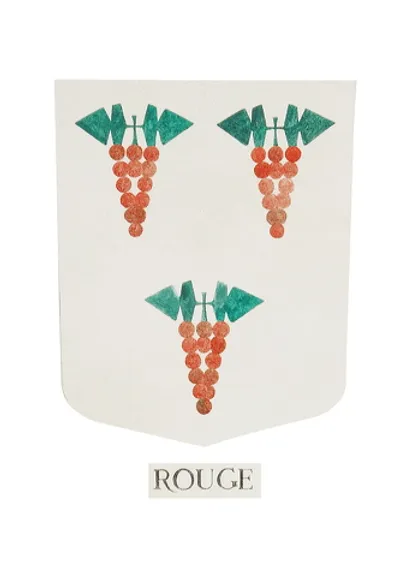

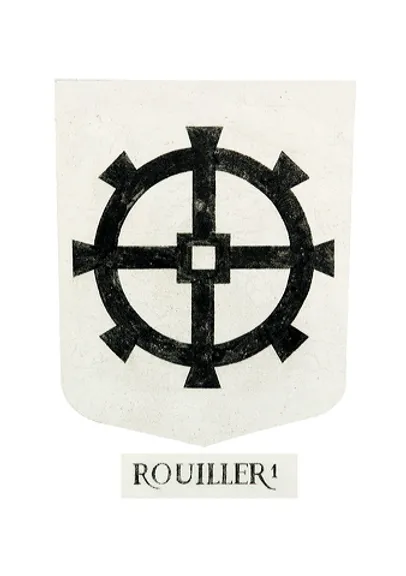

Armoiries

Les Armoiries des familles bourgeoises

Déjà en possession d'une armoirie ?

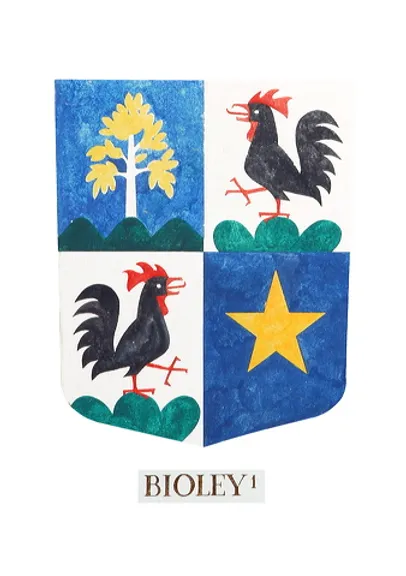

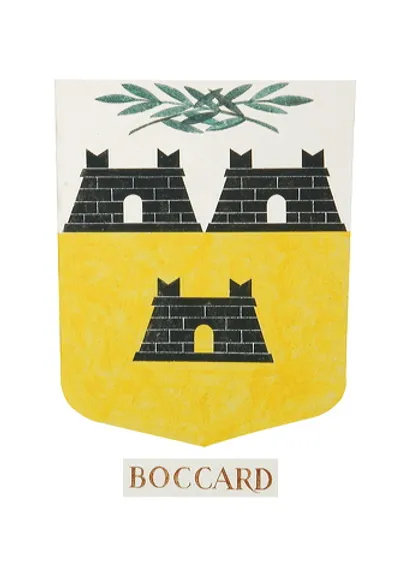

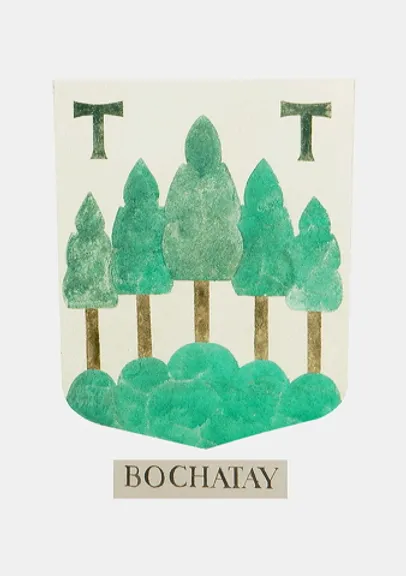

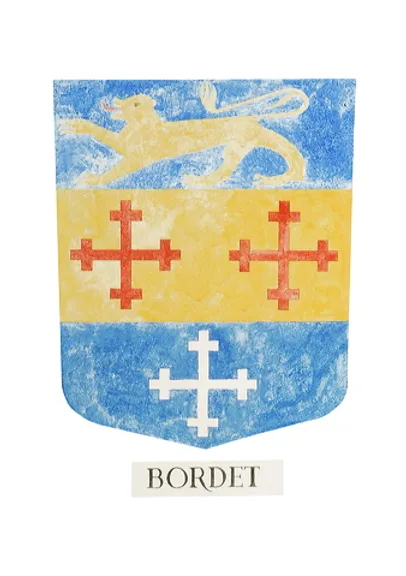

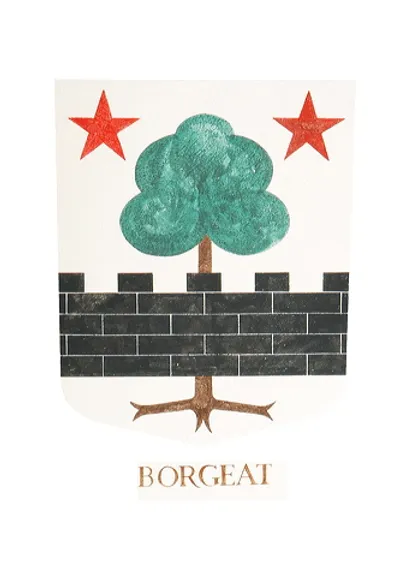

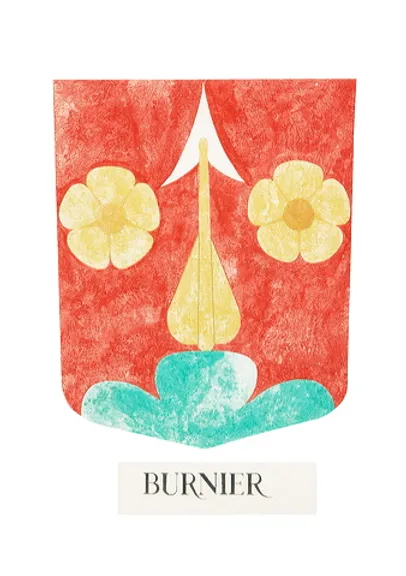

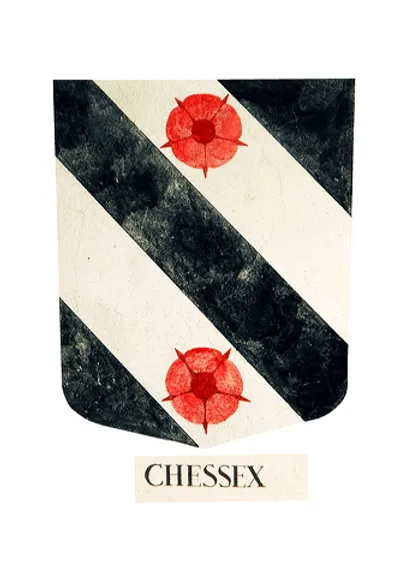

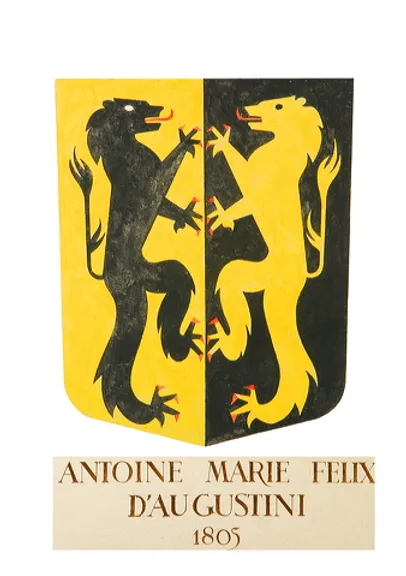

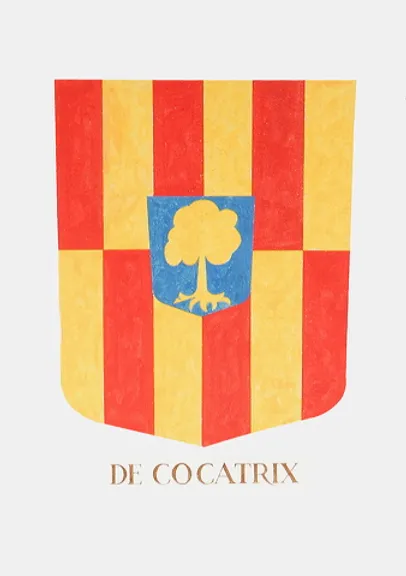

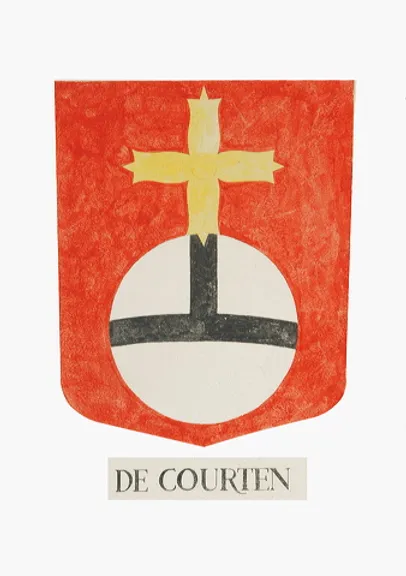

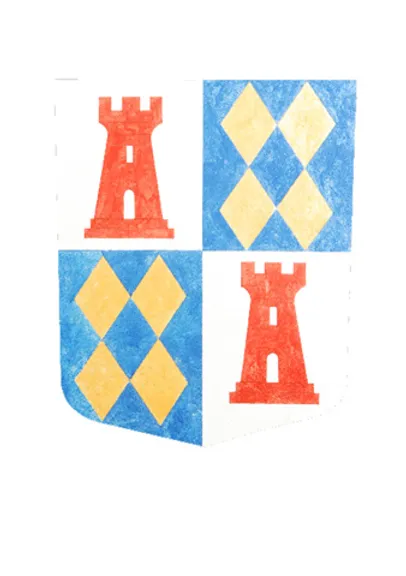

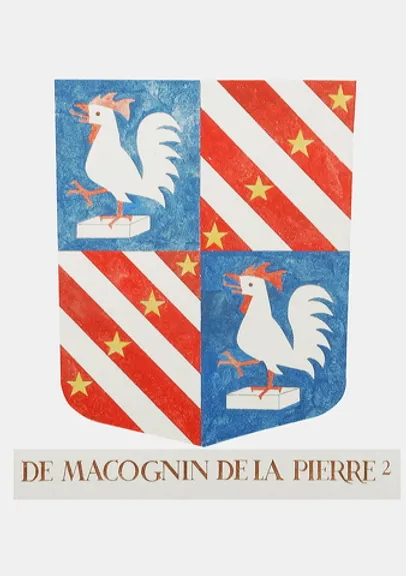

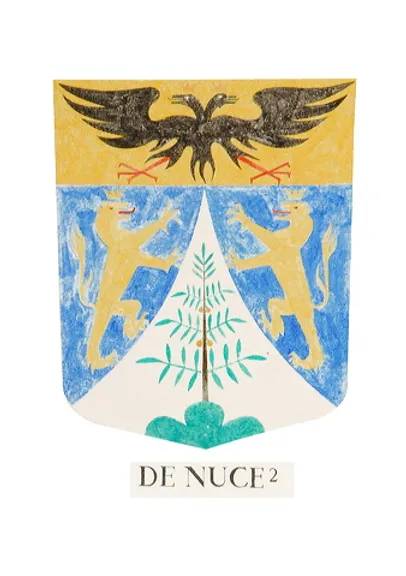

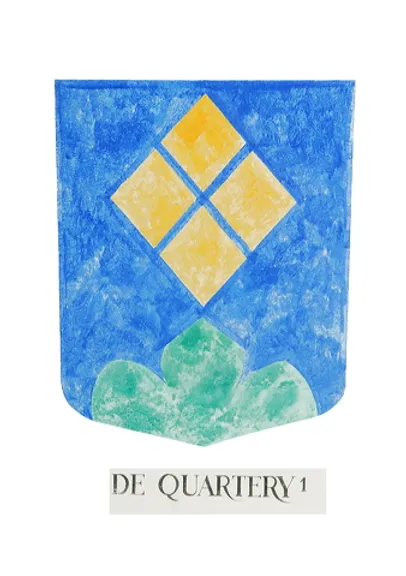

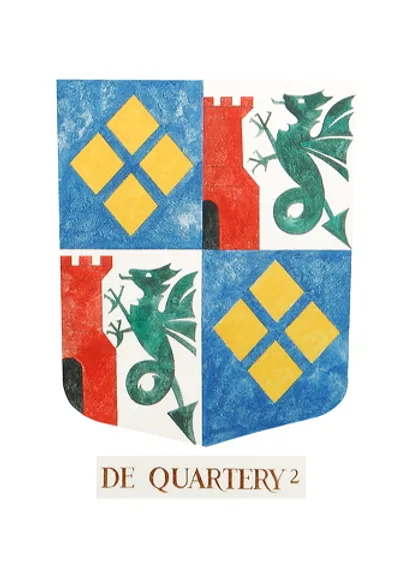

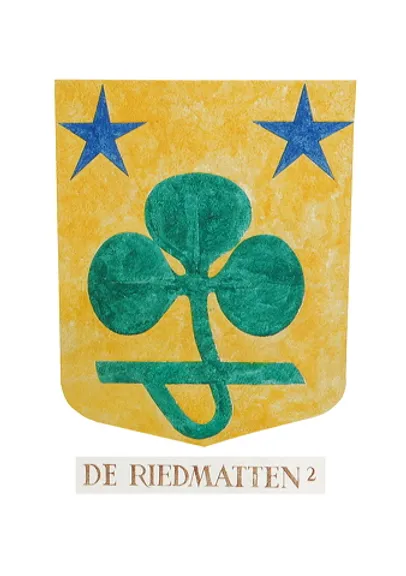

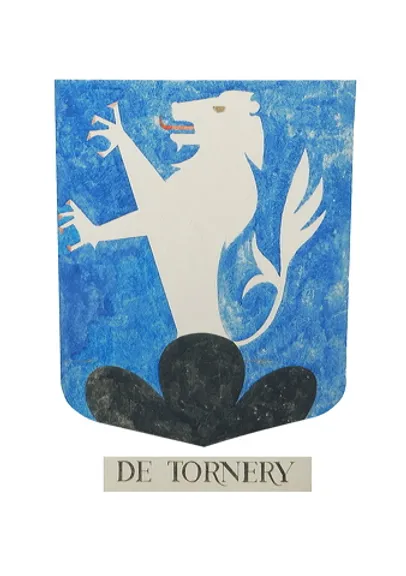

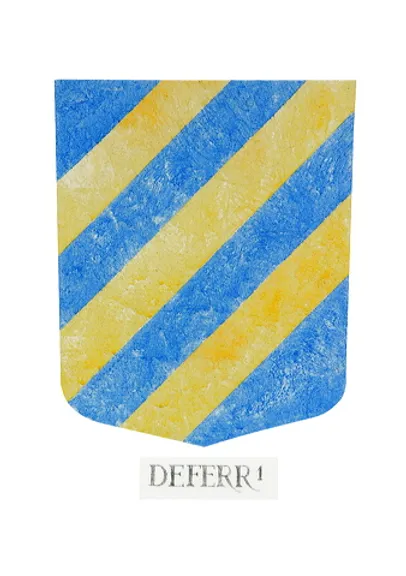

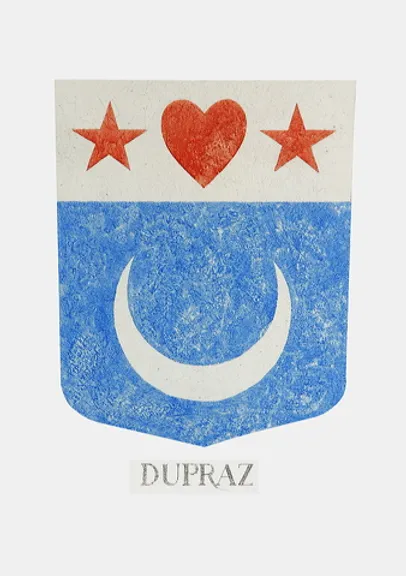

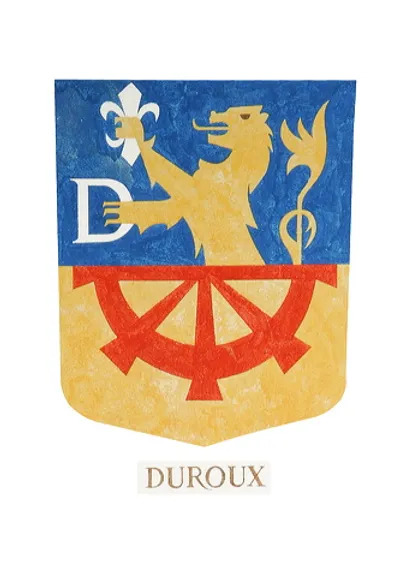

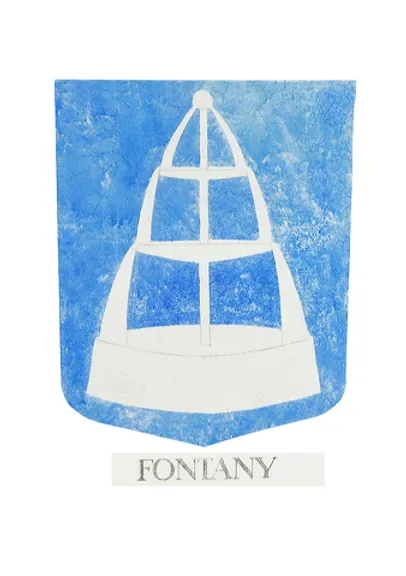

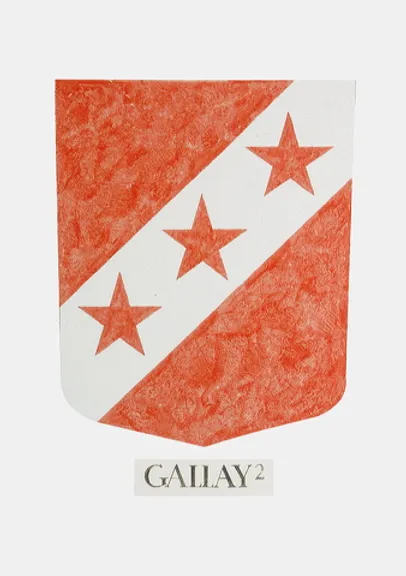

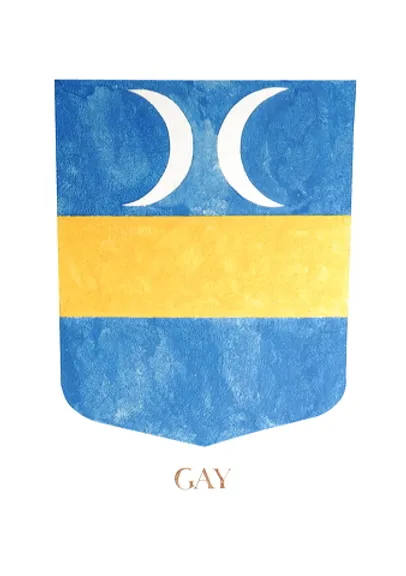

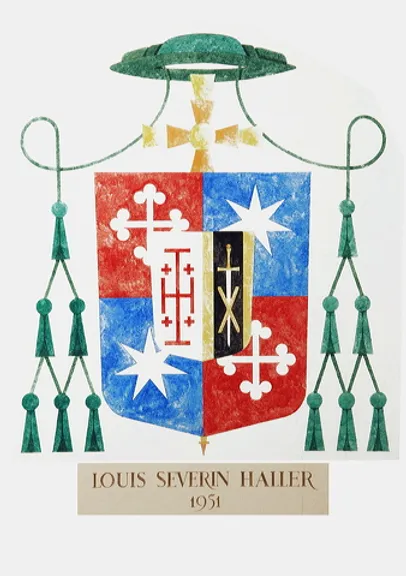

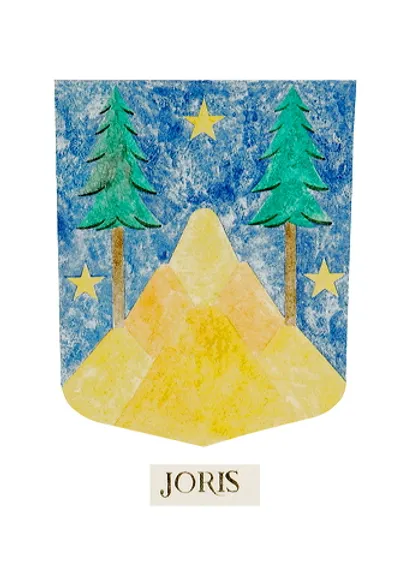

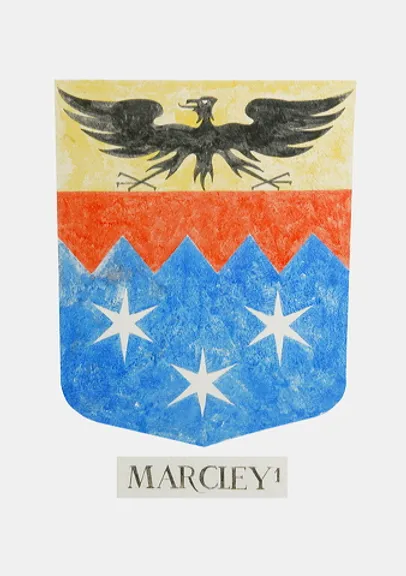

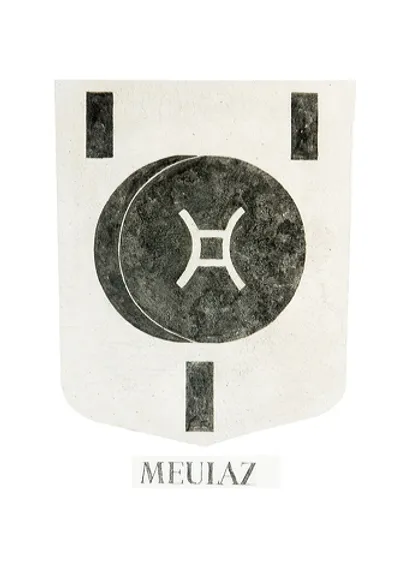

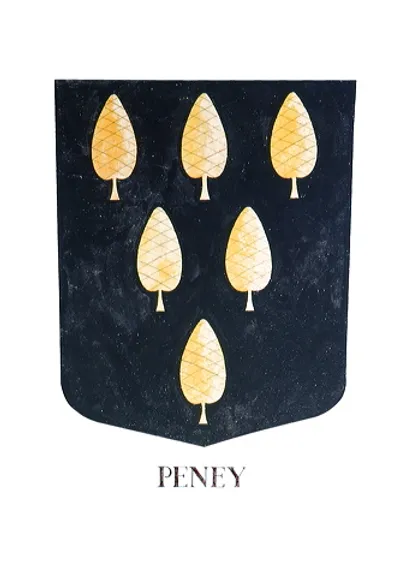

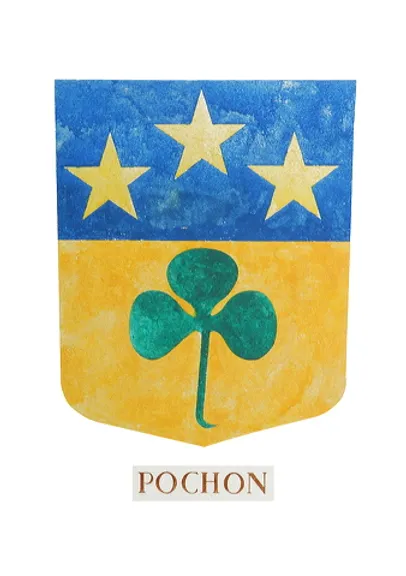

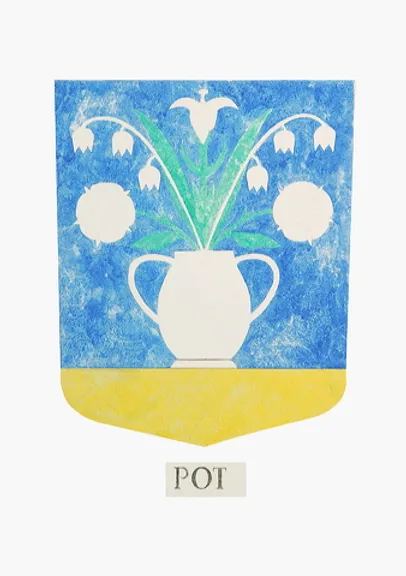

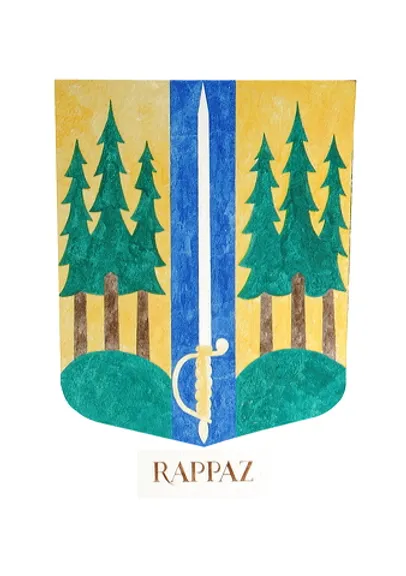

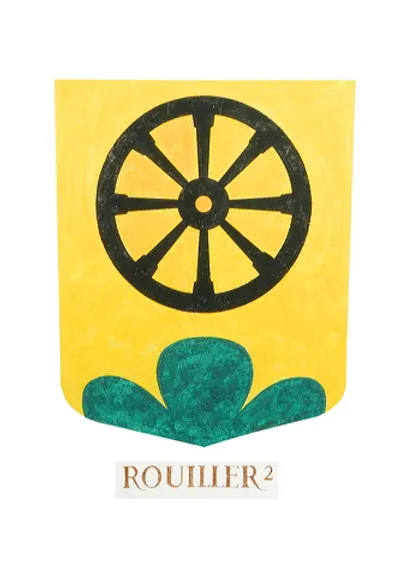

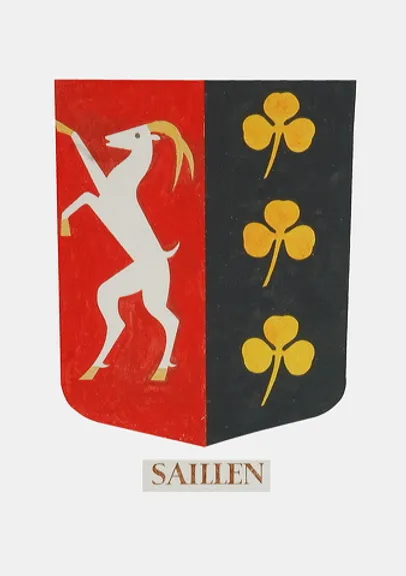

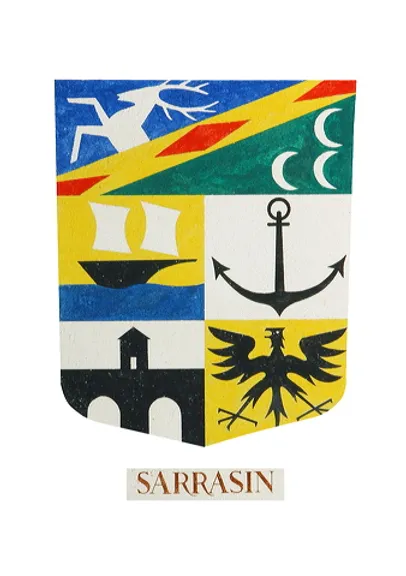

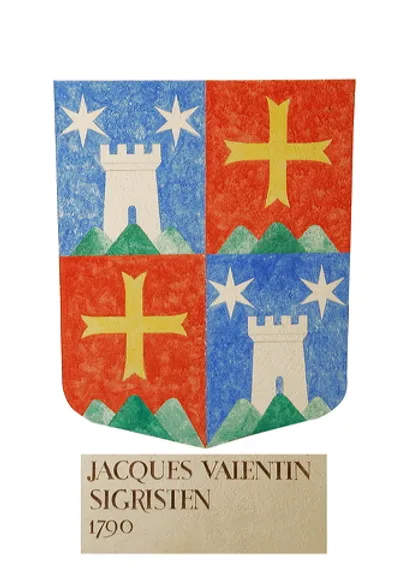

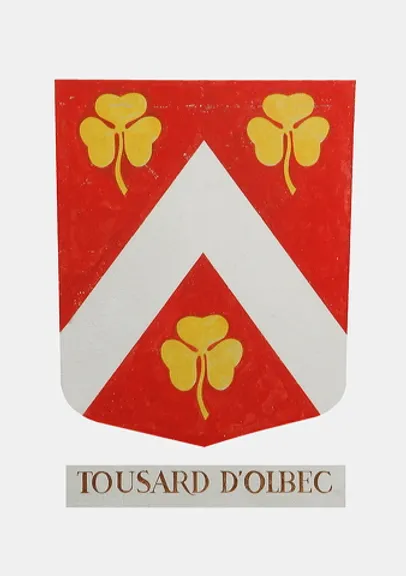

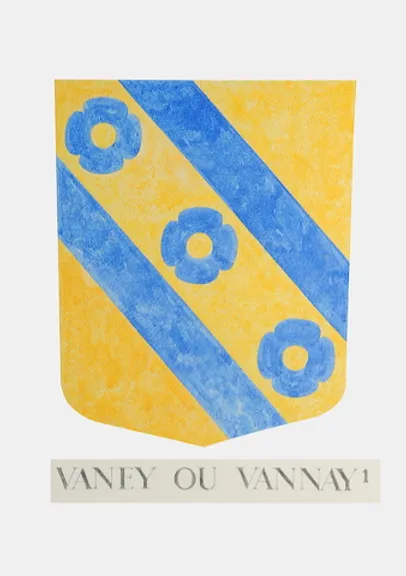

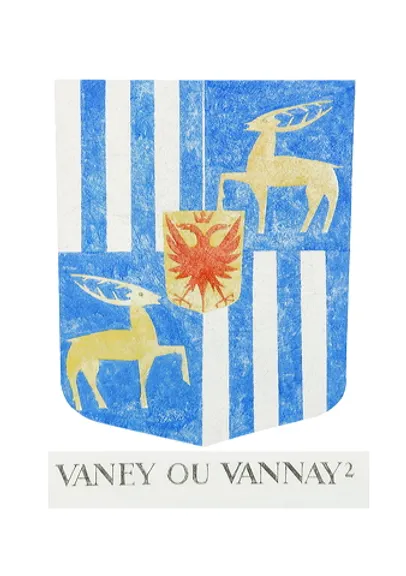

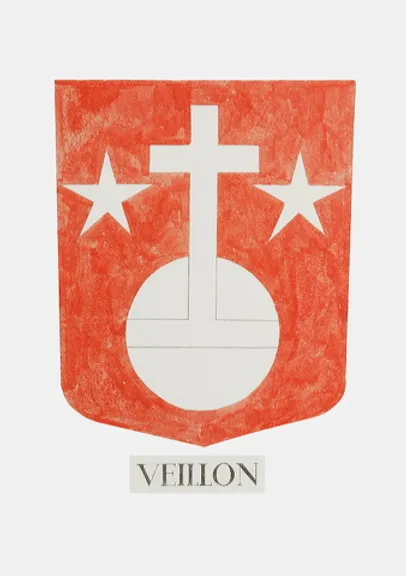

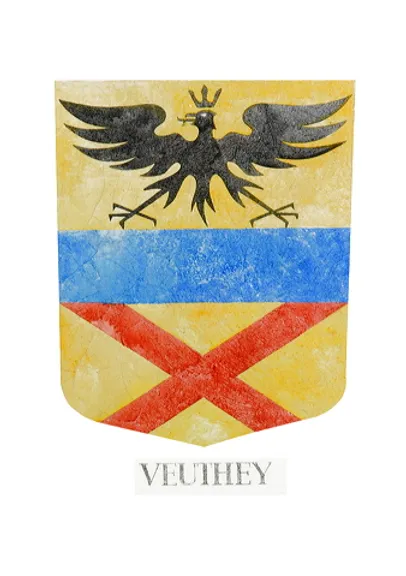

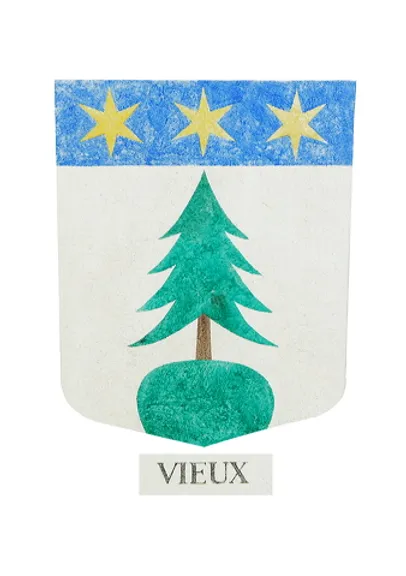

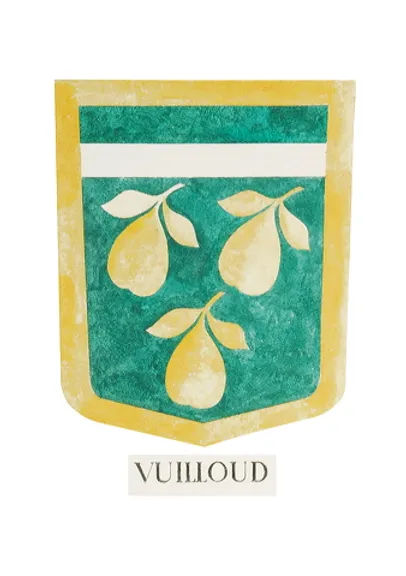

Le Valais a non seulement maintenu l’existence des bourgeoisies, mais voue également un certain attachement aux traditions héraldiques et à l’histoire des blasons familiaux, comme en témoignent les armoriaux de 1946, 1974 et 1984.

En principe, c’est dans un de ces livres que vous pouvez retrouver votre armoirie familiale. Il faudra bien sûr consulter l’armorial de votre canton d’origine.

Pour toutes recherches concernant l’armoirie de votre famille, il vous faut consulter le service des archives de votre canton d’origine. Ce travail de recherche peut prendre un certain temps, car il n’existe pas d’ouvrage universel réunissant tous le blasons.

Les différentes éditions de l’Armorial valaisan sont disponibles en ligne dans la bibliothèque numérique RERO DOC.

Toute personne ou famille bourgeoise étant en possession d’une armoirie non répertoriée auprès de la Bourgeoisie de St-Maurice peut l’annoncer au moyen de notre page de contact.

Créer une armoirie familiale

Il n’est jamais trop tard pour créer un blason familial !

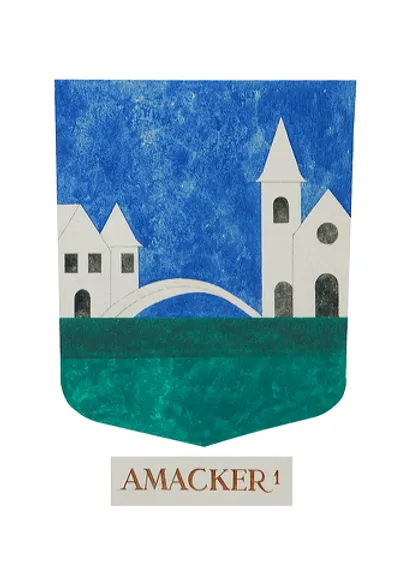

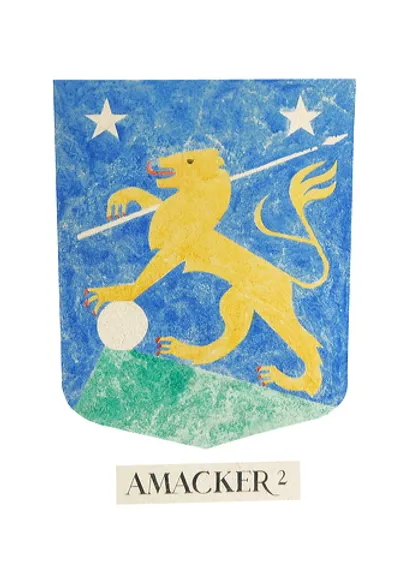

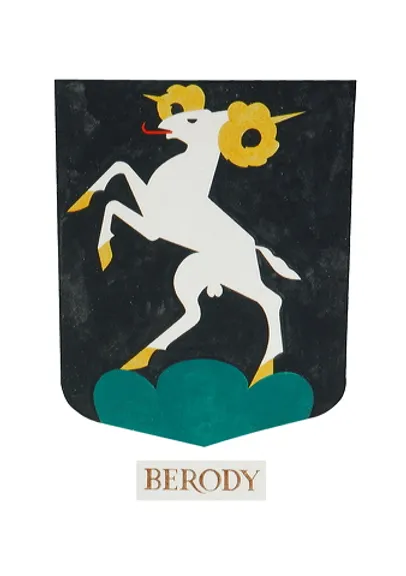

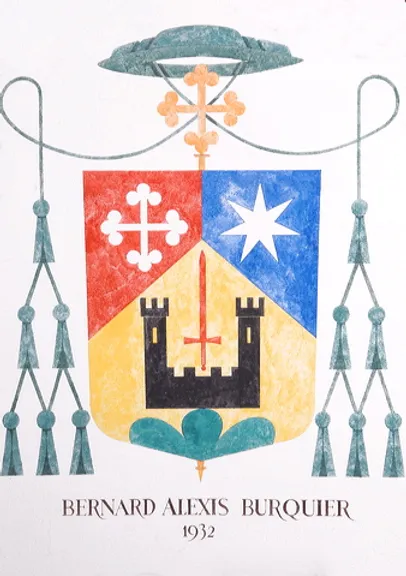

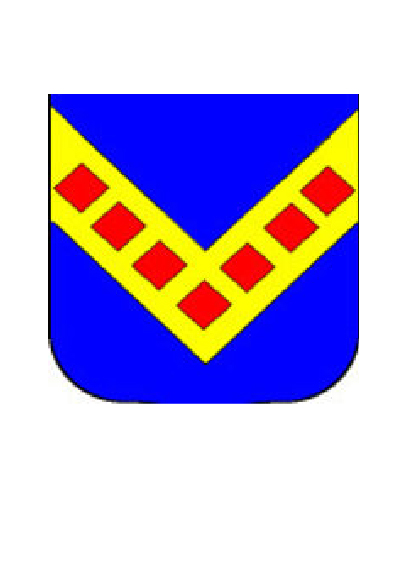

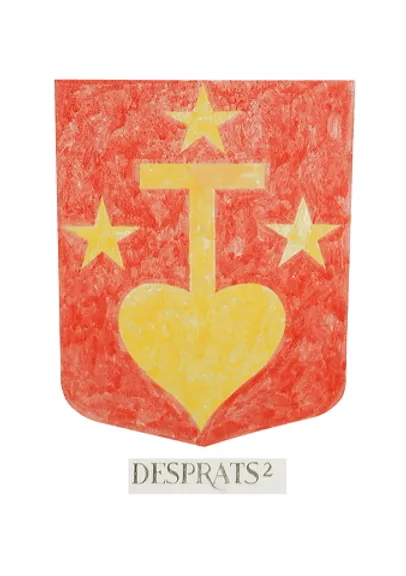

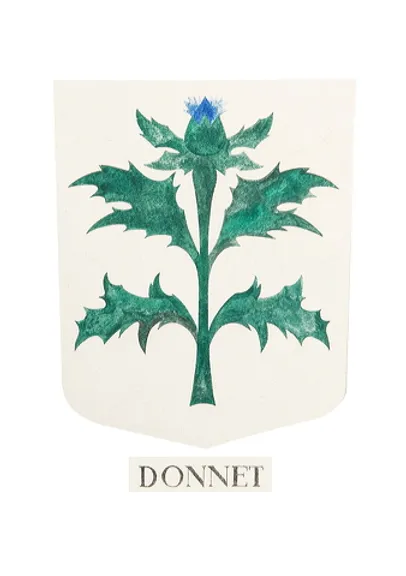

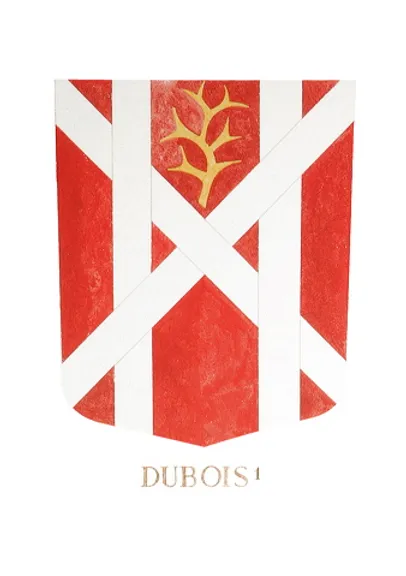

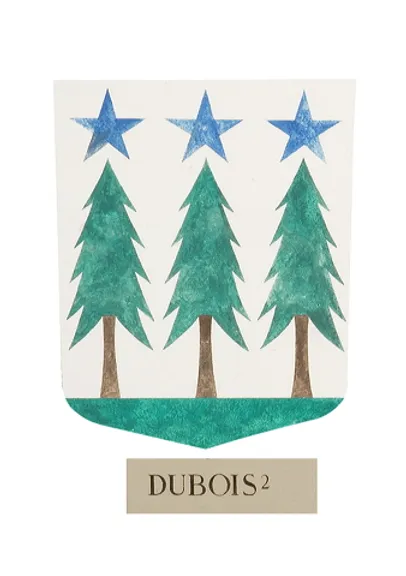

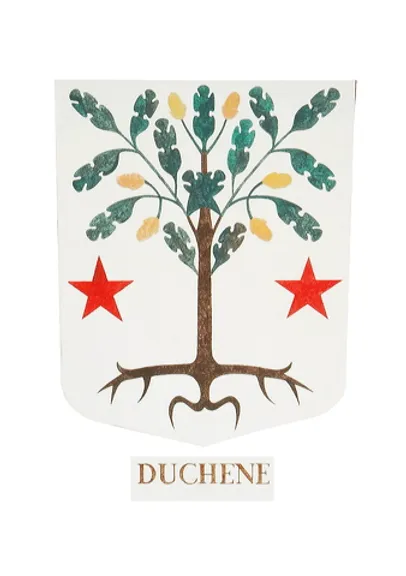

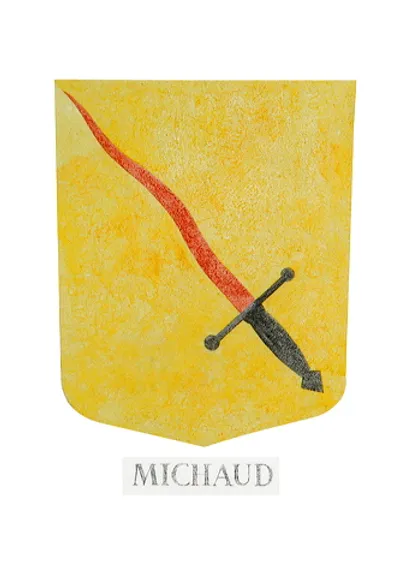

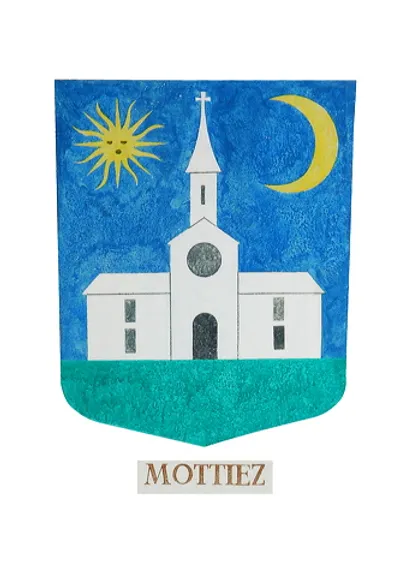

Depuis le Moyen Âge, les armoiries constituent un emblème propre aux individus, puis aux familles et aux institutions. Elles sont apposées à différents endroits. Ces représentations symboliques appartiennent donc à notre patrimoine. Si certaines sont très anciennes, elles ne sont pas l’apanage des familles nobles. De nombreuse familles continuent de créer leur blasonnement aujourd’hui. L’on voit apparaître de nouvelles représentations héraldiques.

Que faire si vous n’avez pas d’armoirie et que vous souhaitez en créer une ?

L’utilité d’un blason familial vous est propre, elle n’est en aucun cas obligatoire si vous êtes bourgeois. La création d’un nouveau blason nécessite des connaissances héraldiques. Il y a de nombreuses règles et interdictions dont il faut tenir compte. Nous vous conseillons donc de faire appel à un héraldiste. Il s’agira de lui confier votre histoire, vos goûts et les symboles qui représentent le mieux votre famille. C’est sur cette base qu’un projet pourra vous être soumis.

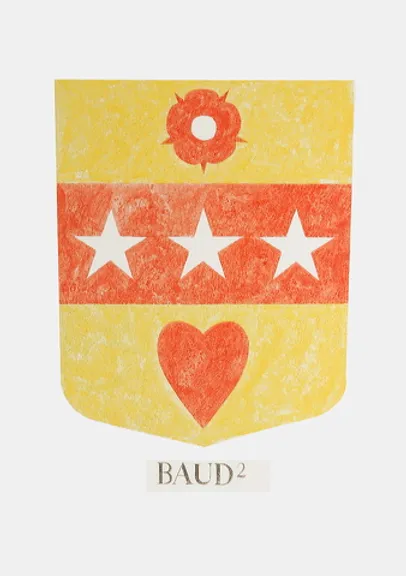

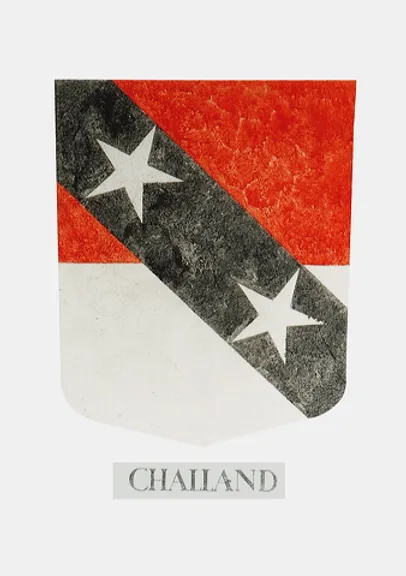

Exemple d’interdiction :

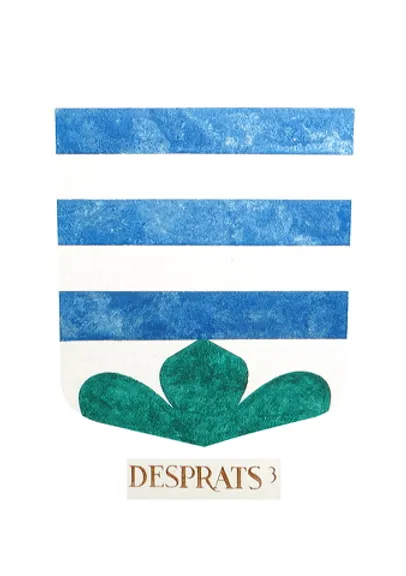

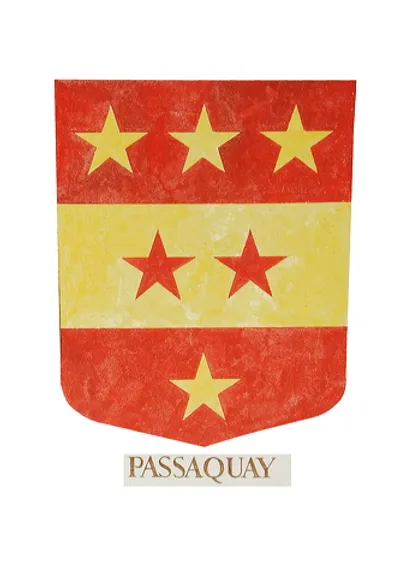

La règle principale concerne la superposition des couleurs :

- Il est interdit de positionner un métal argent sur un métal or.

- Il est interdit de positionner une couleur gueules sur une couleur azur.

- Il est interdit de positionner une fourrure sur une fourrure.

Comme le blanc représente l’argent et le jaune représente l’or, il est interdit d’utiliser les deux représentants du même émail dans un blason. Exemple : « D’or, au chevreuil jaune » !

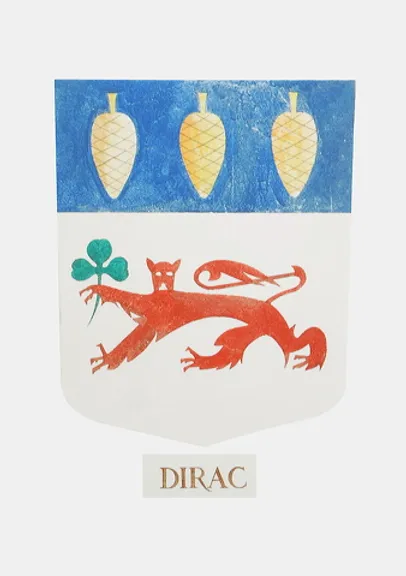

Une fois le projet validé par l’héraldiste de votre choix, l’armoirie est déposée aux archives valaisannes pour être conservée.

Les armoiries familiales ne sont pas des documents officiels, liés par exemple à l’état civil ou au statut de citoyen. Il faut savoir que les armoiries ou les blasonnements qui sont transmis aux Archives de l’Etat le sont à titre d’information et de documentation; les Archives les conservent à ce titre.

Il existe très peu d’héraldiste en Suisse-romande, nous pouvons vous proposer M. Claude-Georges Brülhart (https://blasondor.ch/).